Introducción: El reto de objetivar la incapacidad laboral

La gestión de la incapacidad laboral es uno de los grandes desafíos de los sistemas de salud y seguridad social, particularmente cuando se trata de valorar secuelas funcionales derivadas de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.

En este contexto, la valoración funcional biomecánica (VFB) surge como una tecnología con gran potencial para mejorar la objetividad, estandarización y eficacia de los procesos decisionales en la gestión del menoscabo.

Un reciente estudio en Chile, apoyado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), promovido por la Mutual de Seguridad de la construcción de Chile y ejecutado con tecnología del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), ha evaluado la viabilidad y utilidad clínica de incorporar la VFB en el marco normativo y médico-legal chileno.

Los resultados son alentadores y abren una vía prometedora para avanzar hacia una evaluación más justa, precisa y basada en datos objetivos.

¿Qué es la valoración funcional biomecánica?

La VFB consiste en una serie de pruebas instrumentales que miden el movimiento y fuerza de los segmentos corporales durante tareas específicas para valorar la capacidad funcional del trabajador. Utiliza fotogrametría, plataformas de fuerzas entre otros sensores y software especializado —como el NedCodo/IBV— para obtener información cuantificable, replicable y comparativa respecto a bases de datos clínicas.

Estas pruebas permiten identificar con alta precisión y objetividad alteraciones funcionales reales, diferenciar entre procesos agudos y crónicos, y detectar posibles simulaciones. Su uso ha estado tradicionalmente vinculado al ámbito deportivo y de investigación, pero cada vez más se aplica en la medicina laboral, tanto en Europa como en países latinoamericanos.

El caso chileno: entre la necesidad y la oportunidad

Escenario actual y principales limitaciones

En Chile, la VFB no estaba incorporada en los procesos formales de valoración de incapacidad. Las evaluaciones suelen estar basadas en criterios subjetivos y baremos poco alineados con la funcionalidad real del trabajador, como el Decreto Supremo N.º 109, centrado en niveles de amputación.

Esta desconexión genera dificultades para establecer relaciones claras entre lesión, funcionalidad y capacidad laboral, provocando cuellos de botella, apelaciones y prolongaciones innecesarias de la incapacidad.

Objetivos del estudio

Frente a este escenario, el proyecto chileno impulsado por SUSESO tuvo tres objetivos clave:

- Evaluar la compatibilidad normativa de la VFB con el marco chileno.

- Determinar su validez clínica y utilidad para los profesionales de la salud laboral.

- Identificar las adaptaciones necesarias para su implementación efectiva.

Metodología del estudio: un enfoque mixto, práctico y riguroso

El estudio se desarrolló en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad CChC, donde se instaló un laboratorio de VFB y se capacitaron a los profesionales clínicos. Se aplicó un enfoque metodológico mixto: entrevistas con expertos, sesiones grupales, estudios observacionales y un análisis DAFO.

Estudios clínicos con epicondilitis

Se evaluaron dos grupos:

- 9 pacientes con epicondilitis (una lesión musculoesquelética común en enfermedades laborales).

- 10 personas sanas como grupo control.

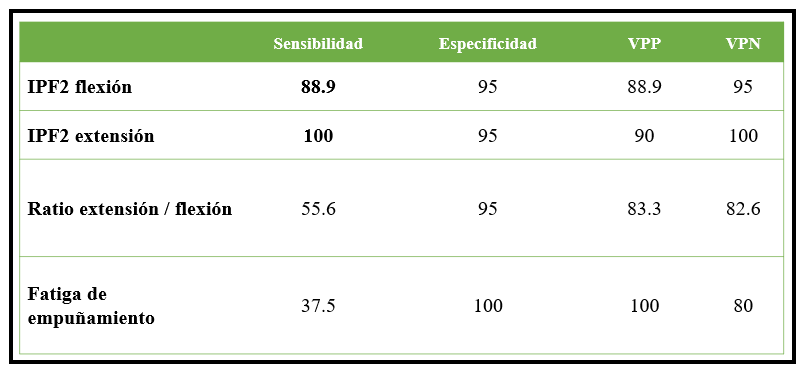

Los pacientes fueron evaluados con NedCodo/IBV en distintas fases de recuperación, utilizando parámetros como fuerza de empuñamiento, ratio de extensión/flexión y escalas clínicas de dolor y movilidad. Se calcularon índices como sensibilidad, especificidad y valores predictivos.

Principales resultados: validez, utilidad y viabilidad

Validación clínica: sensibilidad del 100%

Los resultados clínicos son concluyentes:

- Las variables biomecánicas utilizadas detectaron de forma precisa las diferencias entre pacientes con patología y el grupo control.

- El índice de normalidad funcional del codo (IN) fue significativamente inferior en el grupo patológico.

- El patrón de pérdida de fuerza en extensión característico de la epicondilitis fue identificado con una sensibilidad del 100% en la muestra.

Utilidad para los profesionales: decisiones más informadas

En el 100% de los casos, el equipo médico consideró útil la información aportada por la VFB para:

- Establecer el alta médica y laboral.

- Determinar la capacidad residual del trabajador.

- Valorar la efectividad de los tratamientos.

- Planificar el reintegro laboral ajustado al puesto.

La objetividad de los informes biomecánicos ayudó a fundamentar decisiones clave que tradicionalmente se toman con una alta carga de juicio clínico subjetivo.

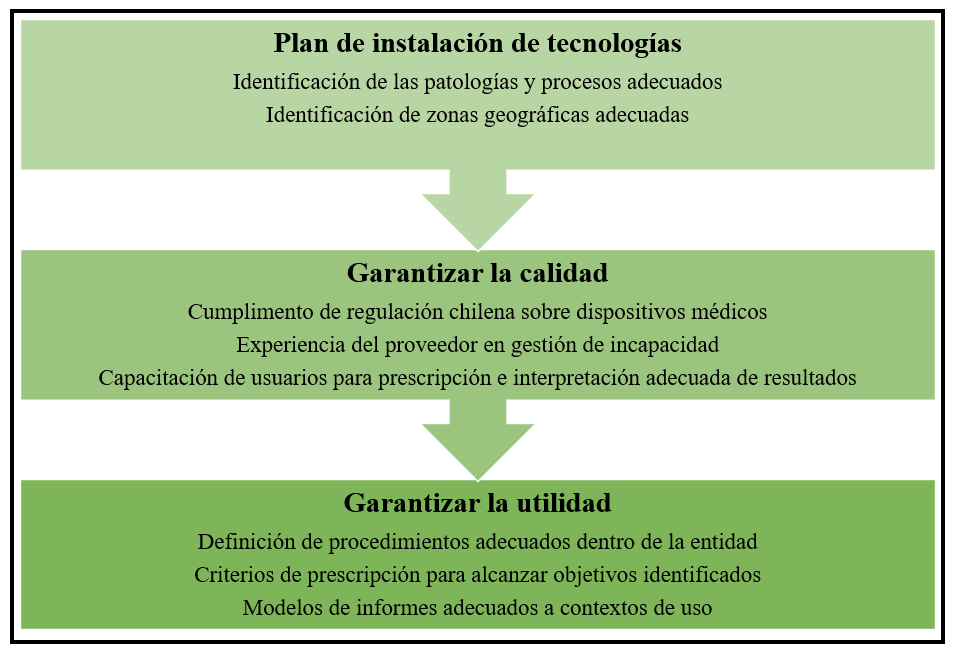

Adaptaciones necesarias y hoja de ruta

A través del análisis DAFO, se identificaron oportunidades de mejora y una hoja de ruta para la implementación nacional de la VFB, entre ellas:

- Incluir mayor representatividad de especialidades clínicas en la validación.

- Comparar resultados entre distintas mutuales y comisiones valoradoras.

- Ampliar la base de usuarios y pruebas a otros segmentos corporales y patologías.

Implicaciones y beneficios para el sistema chileno

Estándares funcionales para una valoración más justa

Uno de los principales aportes de la VFB es la posibilidad de crear criterios estandarizados de funcionalidad, objetivos y basados en datos comparables. Esto permitiría:

- Traducir los baremos actuales a funcionalidad real.

- Ajustar mejor los porcentajes de incapacidad según los requerimientos del puesto de trabajo.

- Reducir procesos de apelación o reincorporaciones fallidas.

Detección de simulaciones y mesetas terapéuticas

La VFB también puede contribuir a detectar conductas de simulación, un aspecto clave en la valoración de lesiones musculoesqueléticas crónicas. Asimismo, permite objetivar la existencia de mesetas terapéuticas, optimizando los tratamientos y evitando prolongaciones innecesarias de licencias médicas.

Conclusiones: hacia un modelo más eficiente y transparente

El estudio concluye que la incorporación de la valoración funcional biomecánica en el sistema chileno es no solo viable, sino también deseable. Aporta:

- Objetividad clínica replicable.

- Información relevante para el manejo médico y legal.

- Instrumentos validados que favorecen decisiones más justas.

La instalación exitosa del laboratorio en Santiago y la capacitación del personal demuestran que es posible implementar esta tecnología a mayor escala.

Su aplicación mejora la eficiencia de los procesos, reduce conflictos, y puede generar un impacto positivo en los costos sociales y económicos del sistema.

Próximos pasos y recomendaciones

Para consolidar esta transformación, se proponen varias líneas de acción:

- Ampliar la muestra clínica y los segmentos corporales evaluados.

- Incluir a otras mutuales y entidades reguladoras para validar la generalización de los hallazgos.

- Crear una certificación nacional para laboratorios de VFB.

- Impulsar cambios normativos que reconozcan oficialmente los informes de valoración funcional como evidencia válida en los procesos de incapacidad.

La VFB no sustituye al juicio clínico, pero lo enriquece con evidencia objetiva y cuantificable.

En un sistema donde la confianza, la transparencia y la justicia son fundamentales, su implementación se convierte en una palanca de transformación.

Chile, al dar este paso, se posiciona junto a países como España, Colombia o México, que ya han integrado la biomecánica en sus procesos de salud laboral. Y, sobre todo, acerca su sistema de incapacidad a una medicina del trabajo más moderna, eficiente y centrada en la persona.